[09.07.2020] «Мы вернулись к себе»

Народную артистку России Людмилу Зайцеву зрители полюбили за яркие роли в фильмах «А зори здесь тихие», «Праздники детства», «Печки-лавочки», «Здравствуй и прощай» и других картинах, которые сегодня составляют бесценный фонд советского кинематографа.

Икона Спасителя и ее тайна

– Людмила Васильевна, на советском экране вы создали замечательные образы русских женщин. И вы всегда были для зрителя такой своей, родной, близкой. Знаете, о чем бы мне с вами хотелось поговорить, как с человеком, который родился сразу после войны, в 1946-м году... Ничего, что я называю даты? Собственно, это же не секрет, сегодня всё можно прочитать о человеке в Интернете...

– Ничего. Всё на моем лице видно. С единственной поправкой: я родилась 21-го ноября, в Михайлов день. А в Интернете написано: «21 июля». Почему так – это длинная история, рассказывать ее неинтересно.

– Вы «прорвались», прошли путь от девочки, которая родилась и росла на кубанском хуторе, до «звезды» советского кино. Хотелось бы узнать: когда человек делает такой рывок – от Золушки к принцессе, – можно ли сохранить свою душу, свои принципы?

– Знаете, это можно писать поэму, песни, воспоминания о моей малой родине. Очень трудолюбивый народ меня окружал. Земля кубанская, хоть это и чернозем, но на ней надо очень много работать! И обычаи у нас – и украинские, и кавказские, и кухня смешанная, и песни интересные! Так что я родилась в счастливом краю.

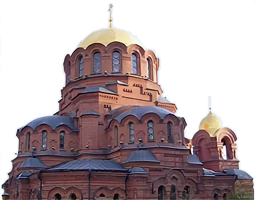

Все церковные праздники и у нас в доме, и вообще в хуторе праздновались: Рождество – так Рождество. Обязательно кололи кабана, например. Хутор маленький, там никогда не было храма, церковь была в станице Воронцовской, туда ходили, крестили детей, там я была крещена. Кто-то венчался. Я не помню, чтобы это запрещали делать, может быть, это потому, что мы жили всего в 17 км от Краснодара, не нужны были никому, затеряны в степи. Пекли куличи на Пасху обязательно. Я, например, всегда знала, что в пост нельзя есть яйца: мама не давала яиц, яйца берегли, чтоб цыплята были. Конечно, пеклись куличи, конечно, шли в храм обязательно, в Воронцовку, ночью родители стояли на заутрени, а мы, детвора, естественно, где-то возле храма – кто где приткнется. Я, когда стою сейчас в храме, и батюшка говорит: «Паки и паки миром Господу помолимся...», – я почему-то вспоминаю сразу детство: «Опять эти ‟паки и паки”! Да когда же служба закончится!» – так думали тогда, потому что дети же, уставали, естественно, особо не приучены к этому были.

– В любом случае вы это воспринимали как часть традиции, которая сохранилась, по крайней мере в том месте, где вы росли?

– Конечно. На Кубани это было очень широко развито. На Пасху три дня никто не работал ни в колхозе, ни на дому. Там, побегут, управятся: Пасха – это всё!

– А как же колхоз?

– А что: побежали, управились, коров подоили, сенца дали – и опять домой. Рождество: колядки или «щедривки», Христа славить приходили хлопцы, все ждали этого. Помню, как мама зажигала перед Спасителем лампадку, как по хутору собаки лаяли – значит, уже пошли ребята Христа славить. Приходили, стучали, это был такой обряд: «Тётка, пустите Христа славить!» – «Да заходите!» – и все так ждали этого с нетерпением, потому что если кого-то обойдут, значит, этого человека не любят, к нему не придут в избу, в хату Христа славить. Помню, как хлопцы снимали шапки и пели рождественские кондаки и тропари. И мы ходили, девочки, колядовать. Нам давали пирожки – и это были действительно для нашей души праздники, мы в этом жили. Но, кроме просто внешнего соблюдения обрядов, считалось, что наш народ действительно жил по-христиански, может быть, по христианским заповедям, по крайней мере моя мама – это точно. Она была очень милостивым человеком. Я ей недавно поставила памятник на кладбище, взяла слова из Евангелия на её могилку: «Блаженни милостивии, яко тии помиловани будут» ( Мф. 5, 7).

– А в чем ее милость проявлялась?

– А во всём. Она была человеком очень острым на язык, в принципе, такой бойкой женщиной. Но она к людям очень милостиво относилась. Ее очень все любили, она была певунья и очень хорошо танцевала. Она перед смертью говорила, а дожила она практически до ста лет: «Вот, заговорили меня! Все мне говорили: ‟Оля, живи до ста лет!”» Ей говорили так, потому что ни одна свадьба без нее не обходилась. Но она была христианка внутри, понимаете? Я просто вижу некоторых людей, как они пытаются войти в храм, приобщиться к некоторым вещам, но у них даже обрядовой традиции не было в доме – они этого ничего не знали. Когда я рассказываю о своем хуторе, о своей жизни, мне говорят: «Ты жила на другой планете». Я говорю: «Да, я жила на другой планете».

– Видимо, вы впитали эту традицию духовную, она существовала в данном месте, вам повезло.

– Когда пришла в храм – поняла: я никогда из него внутренне и не выходила. Сейчас читаю свои дневниковые записи – у меня начинается дневник с девиза: «Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя» (Мф. 9, 22) – значит, я уже эти евангельские слова знала. Образ жизни родителей, то, как они живут, какие они святыни чтут, как они к чему относятся – это всё, конечно, влияло...

– Какие у вас иконы стояли в доме?

– У нас была икона Спасителя, это я помню точно. Причем мама говорит, что когда я родилась, а родилась я дома, мама почему-то мою пуповинку сзади на иконку, на крючочек, примотала – я не знаю, почему, что это за обычай такой – сейчас уже у мамы не спросить.

– То есть ваша пуповина уже изначально была сопряжена...

– Да, со Спасителем. Но весь трагизм этой истории в том, что когда мы уезжали с хутора – мы переезжали в город Усть-Лабинск к отчиму, эта икона почему-то осталась у соседки. И так вышло потом, что мы ее не забрали. В каждом доме были иконы – у нас народ был преимущественно беспартийный, может, в этом дело?

– Сейчас вы бываете на своей родине?

– Конечно. У нас очень крепкие традиции. Я думала, что родители наши ушли в мир иной, и мы изменились, а вот и нет – мы вернулись к себе. Вот что важно.

– К своим корням, истокам. К той самой пуповине.

– К той самой пуповине. Это очень важно.

– Это очень хороший образ: пуповина, которая привязана вещественно к иконе Спасителя, и в духовном плане, наверное, к собственной вере. Может быть, отсюда идет сила таланта, вообще ваша сила внутренняя – вы когда-нибудь думали об этом?

– Нет. Я никогда не думаю ни о каком таланте и ни о какой силе. Я просто знала, кем я всегда хотела быть.

«Никогда не хотела быть знаменитой»

– Когда вы приехали в Москву поступать в Щукинское училище, в которое вы поступили тоже не сразу, с четвертого раза, вы почувствовали эту разницу – между Москвой и своей малой родиной, между людьми, которые здесь, в Москве, живут и работают, и тем народом, из которого вы вышли?

– Москва – это столица, которая меня потрясла, раздавила. Тем более первая неудача очень сильно повлияла. Я видела, что люди знают больше меня, хотя я очень много читала, с детства я очень любила библиотеки, играла главные роли в спектаклях драмкружка, пела в хоре, занималась танцами. Потом, конечно, был благоговейный страх перед школой-студией МХАТ. Для меня МХАТ – это было что? Актриса Тарасова Кручинину играет – а я постановку по радио слушаю, мы же на этом были воспитаны. При поступлении мне никто не говорил, что недостаточно знаний – говорили, что есть говор кубанский, такой южный, что не тот репертуар...

– Сейчас тысячи девочек и мальчиков приезжают покорять Москву, добиваться своей мечты. И очень часто они готовы пойти на всё, чтобы добиться денег, положения, славы. Какие соблазны были в ваше время?

– Вы знаете, Елена, я не могу сказать, что были какие-то соблазны. Хочется пошутить: меня никто не соблазнял (смеется).

– Соблазны в широком смысле слова. Принято думать о творческой среде, что вполне можно разменять женскую красоту, пойти на сделку, предположим, с нужным режиссером, чтобы добиться роли и своих целей...

– Да, было, я слышала о каких-то таких вещах... Но по большому счету жизнь была целомудренна. Меня никто не мог заставить что-то сделать против моей воли, пойти на какую-то сделку с совестью, особенно и не предлагалось. Мы стояли все на учете на «Мосфильме», бегали в массовки сниматься, и никто меня особенно не выделял. Я практически пришла в кино сама, я просто напросилась на пробу в фильме «А зори здесь тихие» после окончания Щукинского училища. То понятие красоты, нравственности, добра, которое было в моем народе и в моей мамочке, в частности, – оно, наверное, меня и питало, не давало уйти куда-то, сделать неверный шаг.

– Меня всегда поражало, что вам было как-то все равно: не берет меня ни один театр московский – ну и не надо. Не бегают за мной и не предлагают роли – и не надо. Ощущение такое, что вы всегда очень спокойно относились к течению своей творческой жизни: как всё идет, так и идет.

– Это так. Во-первых, в свое время мне много предлагали играть. А во-вторых, у меня не было никогда этого: «Надо что-то сыграть, надо для этого туда-то пойти». Он всех ведет, Бог, – и вас, и меня. Я любила театры – мне нравился театр Товстоногова, театр Маяковского, – естественно, мне хотелось в Вахтанговский театр, потому что это моя школа вахтанговская, родной театр, мы из этих стен вышли все и любили свой театр, играли там массовки. Но поскольку никому я оказалась не нужна, никакой меня театр не взял – конечно, у меня случились тягостные моменты в жизни. Когда «всех разобрали, а меня никто не купил», понимаете?

– Как вы это всё преодолевали?

– Терпеливо. Терпеливо – как камень бьют. Терпеливо – как писем ждут. Вот так и я: терпеливо, да.

– Это от «закваса», наверное, от земли, от сохи.

– Может быть. Мы учились и жили на Арбате, у нас общежитие было на Трифоновской, и далеко было ездить, лекции в 9 часов утра мы пропускали, мастерство не пропускали, а лекции пропускали. Потом на Арбате снимали комнаты – сбивались девочки по 2–3 человека. И опять же, помню, вот, например, Пасха или Рождество – мы все равно шли в храм, просто как студенты, – всё равно тянуло нас туда. Я должна это сказать, не хвастаясь, что я никогда не была комсомолкой...

– И в школе вас не заставляли вступать в комсомол?

– Длинная история. Меня не то что не заставляли – меня не приняли, потому что у меня была «двойка» по черчению. Я не умею провести прямую линию даже по линейке. Если мне положат линейку, я все равно сделаю не так. А потом меня как-то все оставили, никто этим не занимался. А в училище кто-то спохватился, говорит: «Вообще-то у нас Зайцева, вроде, единственная не комсомолка» – ну, как-то меня не охватили этим – это я говорю не хвастаясь, не кичась, не выставляясь. Просто хочу сказать, что мы были, в принципе, свободны в своих проявлениях.

И я никогда не хотела быть знаменитой – начнем с этого – во мне этого вообще не было. Мне хотелось просто играть – во мне это сидело, жило. Причем я была застенчивой, никаких стихов не читала, стоя на стуле, никто меня не просил их читать в детстве – в наших пенатах не принято было детям такого внимания уделять. Читаю иногда биографию какого-нибудь актера или актрисы: «Я становился на стульчик, мне повязывали бантик, и я читал стихи, развлекал всех»... А у нас на хуторе дети – это где-то под лавками или вообще вне застолья, вне столов, вне гуляния.

Домоводство, которое было у нас в классе, я не любила – я ненавидела шить фартуки, кроить, меня это прямо унижало. Но учительница, которая вела домоводство, выписывала «Советский экран», она была похожа на Лолиту Торрес, как мне казалось, и я только ради этого ходила на домоводство, потому что у нее было гороховое платье, а я горох на платье очень люблю, у нее был белый воротничок, белые манжеты, узкая тонкая талия, она знала все новости экрана, про актеров, и она нам между кройкой и шитьем их рассказывала. Поэтому я, раскрыв рот, ходила на домоводство, потому что ничего в семье мы не выписывали, ничего не покупали, и ничего мы в этом не понимали. Мы жили совсем другой жизнью.

«Заединщики»

– Вы прожили в одном браке больше 30 лет с режиссером и сценаристом Геннадием Ворониным. Скажите, пожалуйста, что для семейной жизни самое главное?

– Женщине – уметь терпеть, чего мне иногда не хватало. Женщина должна уметь терпеть, понимать, уступать в чем-то, это я сейчас понимаю, как у Ольги Берггольц написано: «Я лишь теперь понимаю, как надо жалеть и любить, и прощать, и прощаться», – у нее есть такие замечательные стихи. Поэтому трудно было. И он тоже был человеком сложным. И я тоже человек непростой, я тоже человек с характером, с норовом, скажем так. Были очень сложные, трудные ситуации, но самое главное – когда люди смотрят в одном направлении, это самое главное. Бытовые неурядицы – да они у всех есть. Дети росли, болели, кто-то с чем-то был не согласен. Но люди должны смотреть в одном направлении: «заединщики», хорошее такое слово есть...

– Ваше кубанское словечко?

– Нет, это я у кого-то вычитала из нашей русской классики.

– Заодно то есть.

– Да, заодно. Если люди смотрят в одном направлении, если люди понимают друг друга, и ориентиры духовные общие, то это всегда семью скрепляет. Если мы оба верим в одно, так же, как в храме стоим, и весь храм поет: «Верую во Единого Бога...», – так же и в семье – если поют «Верую» вместе, то это самая надежная скрепа.

– Вы пели «Верую» вместе со своим мужем?

– Конечно.

– Вы оба были верующими?

– Геннадий был человек ищущий, он не принимал ничего просто так. Он был детдомовец, прошел очень сложную школу жизни, он был верующий человек, так сказать, глубоко внутри. Родилась дочка, мы ее крестили, у нас были духовные наставники в лице наших добрых хороших знакомых, режиссеров, у которых мы снимались. Мы не то что о вере разговаривали, мы о вере не разговаривали, просто жили по вере. Не надо о вере разговаривать, не надо говорить много о вере – надо жить по вере. Не надо много говорить о Христе, надо жить по заповедям.

– Но самое главное, что значит жить по вере, жить по Христу?

– Жить по вере, жить по Христу – значит исполнять тот нравственный закон, который нам Господь дал, вложил в наши сердца и души, и мы по этому нравственному закону живем.

– У вас есть такой фильм: «Здравствуй и прощай», где вы сыграли свою первую главную роль. И вы сыграли с Олегом Ефремовым – глубокое, искреннее чувство. Семья и любовь – сегодня эти два понятия молодежь стала разделять: любовь – это одно, семейные узы – совершенно другое, можно обойтись и без них...

– Но это чудовищно! «Не надо сразу жениться, надо друг к другу притереться». Семья – это очень много значит, и то, что люди сейчас, особенно молодежь, не придает значения семье, неправильно! С одной стороны, много людей, которые и женятся, и венчаются, и я вижу по своему храму – приходят у нас молодые пары: одна дочка появилась, две девочки, три девочки, уже мальчик появился, – мы так радуемся, мы все знаем: такая православная семья! С другой стороны – столько искушений для молодых: сам человек должен для себя границы ставить, сам человек.

– Т.е. ограничения какие-то должны быть установлены?

– Конечно. Иначе как? И воспитание в семье должно быть. Всегда я вспомнила, какую пели песню у нас, когда собирались, песня была с Украины принесена, потому что все наши предки пришли из Запорожской Сечи, – эта песня как указание была в жизни: «Ой Боже мий, Боже, що я наробыла: у него була жинка, а я полюбыла! Есть у него жинка, що диточик двое, чорняви обое» – понимаете, поет женщина, это для нее ужас: «Что я наделала!» – я полюбила женатого! Т.е. границы расставлялись, конечно. С чувством очень трудно человеку бороться. Любовь почти как болезнь. Но всякое заболевание – я имею в виду страстность, увлеченность, – оно потом проходит.

В семейной жизни, в любви между мужчиной и женщиной есть много этапов. Появляются дети – уже друг другу не надо уделять столько внимания, надо деткам уделять внимание, их надо растить, воспитать, одеть, обуть, подумать о том, как они будут дальше учиться. Поэтому я с вами согласна: сейчас молодежь легко вступает в отношения, легко их разрывает. В наше время, в которое я жила (плохое оно было или хорошее, мы сейчас не будем оценку давать), но даже то, что существовал партбилет, который человек боялся потерять из-за плохого проступка, играло свою роль. Комсомольская организация брала на поруки человека, «ставили на вид»: ты что делаешь? Была такая система, охранительная по-своему, но человека вразумляли. Я думаю, что именно Православие сейчас должно быть скрепами семьи.

Родная душа – Василий Шукшин

– Вы, кстати, подчеркивали всегда, рассказывая о своей творческой биографии, что были люди, которые повлияли в хорошем смысле на вашу душу, и среди них – великий русский писатель Василий Шукшин, встреча с которым для вас не прошла бесследно.

– Безусловно. Это очень много, когда в искусстве есть родная душа. Когда говорят, что писателей много хороших, певцов много хороших, актеров много хороших, но когда человек смотрит на экран и говорит: «О, это родная мне душа», – это самое главное.

– Он тоже из русского мира, от земли, от зорьки – как не быть родной душе! Человек, который говорил: «Если родина счастлива, и я счастлив», т.е. для него это было понятие одухотворенное – родина, не просто территория с сырьем, с полезными ископаемыми. Мать-родина, как мы говорим.

– Конечно.

– Может быть, это была встреча двух людей из русского мира?

– Возможно.

– ...которых русский мир воспитал, земля русская воспитала…

– Конечно. У Василия Макаровича отношение к городу было очень сложное. Он всегда говорил: «Я одной ногой на берегу, а второй – в лодке». Ему всегда хотелось уйти от суеты городской. Я испытывала такие же чувства, как он. Когда он пришел во ВГИК, он был как белая ворона. Надо знать семью Василия Макаровича, я там, как говорится, свой человек, я это всё знаю. Это тоже очень интересный край – алтайский, поэтому прийти со своим в кино, и это своё утвердить, и этим своим обогатить – тем, что знаешь, что любишь, – все это непросто. И кто принял – то хорошо, а очень многие не принимали, не понимали: «Вот, кирза, сапоги, фуфайка, телогрейка, пятое, десятое»...

– Это же разговор о России...

– Конечно. Разговор о России.

– О том, что с ней происходило, происходит да и продолжает происходить.

– Да. Просто русскому человеку меньше всего нужно материальное. Он может – как на фронте, как в окопе: шинелькой прикрылся, голову положил на локоточек, поспал... Мы не материалисты, мы можем без удобств прожить особенных. Это не значит, что я отрицаю цивилизацию, комфорт и т.д. – я также всем пользуюсь, но для меня это не главное.

– Василий Шукшин о вас сказал, когда вы снимались в «Печках-лавочках»: «Хорошая дивчина: ногами ходит по земле, а голова – в небе» – что он имел в виду?

– Я не знаю. Это он сказал режиссеру Станиславу Федоровичу Ростоцкому, когда он встретил его, потому что я снималась параллельно в «А зори здесь тихие», потом у меня был перерыв, и я уехала в «Печки-лавочки» сниматься. Когда Станислав Федорович его спросил, он сказал: «Да, хорошая девка («дивчина» – это другое), только как бы ее в кучу собрать бы. У нее ноги по земле ходят, а голова в небе». Это мне передал Станислав Федорович.

– Может быть, вы были мечтательной, он увидел эту мечтательность в вас?

– Да, наверное. Вообще я очень мечтательный человек. Помню, на Алтае я выходила за околицу, а там степь, ровное пространство, и когда солнце огромное садилось в раскаленное лето, в зной – я так стояла однажды в каком-то потрясении, смотрела на закат, и вдруг Василий Макарович рядом оказался, мы его очень уважали и никак к нему запанибратски не обращались, нет, он всегда как-то на расстоянии был, а вдруг оказался рядом, я даже испугалась. Он говорит: «Ну что, маленькая (он очень любил это слово), красиво?» Я говорю: «Да, Василий Макарович, красиво» – «Ну-ну, давай», – и как-то так посмотрел на меня своим азиатским прищуром.

А вообще, в каких-то вещах я очень реальный человек.

– Но это вот те самые «ноги».

– Да. Но в чем-то я мечтательная – потому что без мечты нельзя. Хотя во всех интервью на вопрос «Какую роль вы мечтаете сыграть?», я отвечала: «Я не мечтательная, я не мечтаю о ролях». Мне что принесли, как в ресторане – тут гарнир, тут мясо, я скажу, что мясо не буду – буду гарнир, выберу из предложенного. Мне жалко, что я мало играла в театре, потому что есть прекрасный русский театр, это театр Александра Николаевича Островского.

– Вы имеете в виду Малый театр?

- Нет, обобщаю. Англия – это Шекспир, Франция – это Люмьер, а у нас, конечно, Островский. Я считаю, что на пьесах Островского вообще можно о многом рассказать, тем более сейчас он злободневен и современен. Это потрясающе: какую пьесу его не возьми – все современно!

– А почему бы вам сейчас не наверстать упущенное?

– Нет. Поздно уже, наверное. Могу играть комических старух...

– Почему – поздно, совсем не поздно! Даст Бог, Юрий Соломин, директор Малого театра, где любят Островского, прочитает это интервью... И все может случиться! Но если вернуться к Василию Шукшину: «Шукшин пришел сказать слово о русском человеке», – как-то вы говорили об этом в одном интервью. Вы снялись у Шукшина, пусть это была эпизодическая роль, но все равно, тем не менее, она была очень важной в том смысле, что произошла эта встреча.

– Конечно. И потом, через много лет, я уже приехала на Алтай сниматься в фильме «Праздники детства», я уже играла маму Василия Макаровича.

– Вы ведь за эту роль получили государственную премию. А вот у вас болит душа за деревню – русскую, южнорусскую, которая исчезает? Вот вы сказали, что уже и хутора вашего фактически нет, все уехали, живут – кто в Краснодаре, кто еще дальше...

– Да, кто в окрестных станицах, кто в городе. Да, хутора исчезли давно, к сожалению...

– Даже если смотришь фильм «Праздники детства», это же праздник земли, праздник людей, это счастье людей – жить на земле, владеть этой землей, владеть этими лошадьми, этим простором, этим воздухом. Воля: эти казачата, эти казаки – вот это и есть жизнь, да?

– Человек должен ходить по земле...

– ...и Шукшин это говорил. И действительно, у нас исчезнет деревня – у нас исчезнет русская культура, нам неоткуда будет брать такие таланты, как вы, как Шукшин, не будет этой краски в искусстве. Не будет народа – не будет ничего. Снял же Михалков фильм о вымирающих деревнях – пустая земля.

– Да, но на Кубани этого не может до конца произойти: станицы стоят, такие основательные. Люди строят основательные дома, очень много людей едет на Кубань жить с Севера, даже с Урала. Хотя я-то считаю, что настоящая Россия – это за Уральским хребтом.

– Почему?

– А эта Россия не подпорчена...

– Т.е. люди другие?

– Абсолютно другие люди. «Праздники детства» мы снимали на Алтае, в Сростках. Потом мы еще на Шукшинские чтения каждый год ездили, документальный фильм о Василии Макаровиче снимали...

– А эти «другие люди» – чем отличаются?

– Знаете, они не суетные, они – основательные. Для меня главное – вот эта основательность. Я всегда любила в людях основательность. В них суетности нет, и я никогда не видела в избах сибирских какого-то богатства – нет стяжательства. Если они делают ковры, они сами их делают какими-то иголками, они их набивают, потом срезают, покупают шерсть и вешают эту красоту, этих лебедей на черном фоне... Это тепло, это красиво. Всё очень просто. Простая еда. Я думаю, что многие и сейчас не придают значения какой-то материальной стороне жизни – в них эта основательность есть. И в песнях, которые они пели. На Алтае поют совсем другие песни, чем поют на Кубани, чем поют в Центральной России, чем поют в Архангельской области – там свои песни, которые Василий Макарович любил и пел со своей мамой.

– Господь посылал вам таких людей, созвучных по строю души...

– Конечно. Режиссеры Юрий и Ренита Григорьевы. Помню, как меня призвали в группу съемочную, когда начали снимать «Праздники детства», и такая стоит небольшого роста полная женщина – такая русская, круглолицая, в платке народном, говорит: «Ну, здравствуй, матушка! Наконец-то!» – и мне руки протягивает. Это же очень важно. Люди находят друг друга. Очень важно, в каких сообществах ты вращаешься, не так просто судьба сводит с определенными людьми, с определенными режиссерами.

Сто поклонов… на кинофестивале

– Вы любите паломничать?

– В основном это Троице-Сергиева лавра, мы с моей приятельницей собираемся и едем. Кстати, в Оптину пустынь ездили, когда только-только первые богослужения начались, и я не забуду никогда, это было перед Пасхой, первое всенощное бдение, которое идет много часов. У нас спины были у всех белые от невысохшей известки: покрашены были стены известкой, мы уже эти стены подпирали, сползали по ним вниз, потому что выстоять столько часов было очень трудно. В Годеново приятельница меня много раз звала поехать, где Крест Животворящий. Но не получалось. Но как чудно бывает! Однажды встречаю женщину (а я живу на Тишинке, у нас там грузинская церковь), прихожанку нашего храма, она мне и говорит: «Привезли крест из Годеново. Людмила Васильевна, завтра увезут вечером, идите скорей!» Я говорю себе: «Домой не заходи – ты сейчас зайдешь, начнешь пить чай, потом звонки, нет, надо идти». Я иду в Георгиевский храм грузинский, захожу: никого нет. Свечи горят, и этот Крест. Я не знаю, что со мной сделалось, просто произошло что-то невероятное, потому что страдания Христовы мне вошли в душу именно через этот Крест. По-разному бывает, помните, как Гоголь писал, как он поехал в Иерусалим и молился, и ничего не происходило с ним...

– Он испугался даже этого чувства.

– Некоторые думают, что если они поехали на Святую землю, то всё там сразу произойдет. Это необязательно – всё это «тайна есть». А здесь было просто все, что-то со мной случилось перед этой святыней.

– Кстати, у вас есть духовные авторитеты? Может быть, книги святых отцов, которые сыграли свою роль в возделывании души? Мы сейчас с вами этот разговор устроили в библиотеке – видите, сколько здесь есть стеллажей, которые заполнены различной богословской литературой, творениями святых отцов. А у вас были такие труды, которые бы сыграли роль в вашем духовном пути, духовном возрастании?

– Я очень люблю Феофана Завторника, я очень люблю его мысли, его поучения. Оптинских старцев. «Лествицу». Конечно, Серафима преподобного, вот это его простое молитвенное правило. У меня же внук Серафим! Как-то так вышло, что он родился на «Серафимовы дни», а дети мои думали-думали, зять и сказал: «А мне нравится Серафим. Какое прекрасное имя – Серафим! Давайте назовем Серафимом». Я побежала к батюшке: «Батюшка, хотят назвать Серафимом» – «Хотят – пусть называют». Я говорю, вроде, Иоанн ближе, а он отвечает: «А они хотят Серафимом – пускай называют, как хотят. Главное, чтобы в храм водили, причащали».

Помню, что когда моей дочке Василисе исполнился год, наш добрый знакомый, который был доктором, а стал потом священником, отцом Андреем, подарил нам всем Библию. И я стала читать и Ветхий Завет, и Новый Завет. Потом появился у меня духовный отец, жития святых стали читать, и батюшка мне говорит: «Читай Евангелие».

Я должна сказать, что у меня отчим работал в храме: и сторожем, и алтарником, и был потрясающим звонарем. Пантелеймон Максимович его звали. У нас было очень много литературы на церковнославянском языке. Я ничего в этом не понимала, но меня это увлекало: другие буквы, звучания слов – я пробовала читать. Может быть, оттуда начался интерес к духовным текстам?

– Скажите, а вот присутствие духовника в жизни вашу жизнь как-то облегчает?

– Знаете, в общем-то да. Мы не только по духовному, но и по душевному расположению выбираем священников, правда? Хотя мне нужна строгость, со мной надо строго разговаривать, мне надо почаще епитимью накладывать, потому что я с характером, сейчас, с возрастом, какое-то смирение пришло, а раньше... Я помню, как я исповедовалась своему священнику, отцу Александру, а он мне сказал: «На ночь – 100 поклонов!» А мне в Корею лететь, на фестиваль международный. Какое счастье, что в Корее циновки! Пол подогревался, циновка. И вот – банкет, застолье, а мне сто поклонов надо делать, и сколько он мне сказал, столько сделала. А потом отец Александр преставился. Он мне рассказывал о детстве своем, как они ходили с дедушкой, плели корзины, как они зарабатывали денежку, он всегда говорил: «Понимаешь, Людмила, раньше мало было народу в храме, но были верные. Сейчас много пошло – но тяжело очень. Раньше верные были, верные ходили».

Победить на небе

– Оглядываясь на свою жизнь, как вы думаете, вот этот «замес» христианский, который был получен в детстве, – он помогал вам сохранять свою душу в течение жизни?

– Удерживал от многих ложных шагов. Мы всегда чувствуем грех – если ты не смог устоять в каком-то искушении, ты что-то совершил, – душа же вообще по сути христианка у человека, все чувствует.

– Говорят, что совесть дана человеку на случай, если он откатится от Бога, остается этот инструмент: со-весть – то есть быть вместе с вестью.

– Наш народ пронес веру через всё, через все испытания. И эту войну, которую мы выиграли неимоверными усилиями. Русский человек всё сохранил в себе и пронес.

– Хорошо бы, чтобы главным для нас опять бы стало Небо.

– Мне кажется, что мы никогда от Него не отказывались, мы никогда не уходили от Неба. Поэтому мы и все тяготы земные так хорошо переносили, что всегда русский человек был связан с Небом. Что может быть страшнее, чем то, что мы сейчас переживаем! Даже нашествие французов или фашистов меркнет! Сейчас идет великая битва, мы это очень ощущаем все, я думаю. Большинство русских людей, конечно, стоит в вере, и в надежде, и в уповании, и мы понимаем прекрасно, что происходит, – как один человек такое написал четверостишие: «Мы проиграли на земле, а вы – на Небе проиграли» – вот это очень важно. Мы можем проиграть на земле, мы можем не жить очень хорошо в понятии западных ценностей, европейских, ведь что такое там «хорошая жизнь»? «О Боже: у них тротуары моют шампунем!» – да не надо нам тротуары шампунем мыть, мы не за этим на эту землю пришли, ничего страшного, мы всё можем перенести. Но мы на Небе должны выиграть!

– В этом смысле примером, конечно, является Царская семья мучеников – они, по сути, проиграли на земле, они были лишены царства, но зато они сейчас на Небесах. И продолжают быть действующей силой нашей истории, но только уже, безусловно, в другой ипостаси...

– Да, 100 лет прошло. Для русского человека всё равно должен быть царь в голове. Как говорят – «без царя в голове». Я почитаю их мученичество и то, что они пронесли это достойно, то, что они приняли этот венец, я преклоняюсь перед этим. И я особенно люблю девочек, дочек. У меня мама Ольга, я очень много о Великой княжне Ольге Романовой читала, она была старше всех, мне был очень интересен такой характер... Они все для меня, конечно, жертвы, и мне очень жалко и Царевича Алексия. Я внутренне всегда об этом скорблю.

– У вас трое внуков – в какой бы России вы хотели, чтобы они жили?

– В стране справедливости. Потому что для русского человека понятие справедливости тоже первоочередное. Если несправедливо – значит, не по-божески, не по совести. Чтобы они жили в стране справедливой, чтобы всё было по-Божьи, по совести и по справедливости.

– Что бы вы хотели пожелать читателям?

– Того же, чего и себе: не терять веры – в Бога, в близких, в страну, в мир, в то, что мир стоит, и всем управляет Господь Бог, – вот этой веры желаю, чтобы она не покидала нас никогда. Чтобы мы дождались того момента, когда все народы и все языки – все вместе спели «Верую».

С Людмилой Зайцевой

беседовала Елена Козенкова

Православие.ру