[19.04.2025] Почему вера апостолов в воскресение не могла быть заимствована из других религий?

Нередко можно встретить утверждение о том, что христианское учение восходит к религиозным идеям, зародившимся в древних цивилизациях Северной Африки, Ближнего Востока, Южной Европы.

Сторонники этой версии утверждают, что события земной жизни Иисуса Христа, а тем более Его чудесное воскресение, выдуманы Его последователями — апостолами с опорой на сюжеты об умирающих и воскресающих богах древнего Египта, Месопотамии, Греции и др. В советское богоборческое время эта версия прочно укоренилась в учебниках истории. В наше время она продолжает жить в умах многих соотечественников, подпитываемая широко популярными романами Михаила Булгакова, Дэна Брауна и пр.

Утверждение о том, что события жизни и воскресения Христа списаны с мифов древних языческих культов возникло и распространилось в XIX в. в странах Европы и Америки в условиях набиравшей обороты секуляризации общественного сознания. Несмотря на то, что в наше время доводы сторонников этой теории подверглись научной критике и признаны несостоятельными по причинам отсутствия реальных исторических источников, а также наличия множества элементарных логических ошибок и даже откровенных фальсификаций, идеи эти продолжают смущать людей.

Обратим внимание на самые очевидные «несостыковки» данной теории.

Языческие мифы об Осирисе (древний Египет), Адонисе (древняя Греция), Таммузе (шумеро-аккадская мифология) и др. повествуют о фантастических персонажах, никогда не существовавших в действительности, чья мифологическая «биография» заключалась в отражении смены времён года. Евангельское же повествование о личности, страданиях и воскресении Господа Иисуса Христа предельно историчны и подтверждаются результатам исторических исследований. Христиане исповедуют, что Иисус Христос умер и воскрес по человечеству, а Его Божество пребывало неизменным. Ничего подобного не знала языческая мифология.

Все сюжеты языческих мифов о якобы «предвестниках Христа» предельно натуралистичны, страстны, а временами и откровенно пошлы, что не удивительно, ведь они являются плодом воображения падшего грешного человека. Несомненно, при условии заимствования апостолами каких-либо идей из этих мифов, как почвы для своих учений, эта черта коснулась бы и их рассказов. Тем временем и Евангельское повествование, и проповедь апостолов невероятно чисты и возвышенны, ни один из древних мифов не может в этом сравниться с ними. Евангелие поднимает человека на недосягаемую для язычества нравственную и духовную высоту, на высочайшую степень близости Богу, что в свою очередь свидетельствует о богооткровенности христианского учения.

Смерть языческих богов древних мифов была насильственной, ни один из них не умирал добровольно, тем более ради того, чтобы принести себя в жертву за грехи всех народов. Они умирали не ради того, чтобы даровать бессмертие какому-то отдельному народу и уж тем более всем людям, а ради решения их земных проблем, чтобы вновь пришла весна, нивы плодоносили и т.д. Христос же не только добровольно и осознанно шел на страдания и смерть, но и еще молился за убивающих Его: «Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Евангелие от Луки, глава 23, стих 34). И смерть Его не была жертвой для спасения одного еврейского народа. Вот как об этом говорит апостол Павел в своём втором послании к коринфянам (глава 5, стих 15): «Христо?с за всех у?мер, что?бы живу?щие уже? не для себя? жи?ли, но для уме?ршего за них и воскре?сшего».

Мифы древности об умирающих и воскресающих богах все как один говорят по сути лишь о бесконечном круговороте умирания и оживления их тел. В то время как евангелисты свидетельствуют о том, что тело Христа по воскресении было совершенно иным, в корне отличающимся даже от тел тех людей, которых он сам воскресил за время своего земного служения. Преподобный Максим Исповедник разъясняет, что Христос через Своё воскресение вернул человеческой природе бесстрастность, нетленность и бессмертие. Христос по Воскресении пребывает во век и не умирает. Такой или хотя бы приближенной постановки вопроса нельзя встретить ни в одной языческой религии.

В отличие от ближневосточных и иных мифов древности о регулярно умиравших и воскресавших богах Воскресение Иисуса Христа было центральным моментом Его земной жизни и сутью Его пришествия на землю в человеческом естестве. Именно поэтому событие Воскресения Христова с первых же дней стало главным мотивом проповеди апостолов, а затем и центром христианского вероучения.

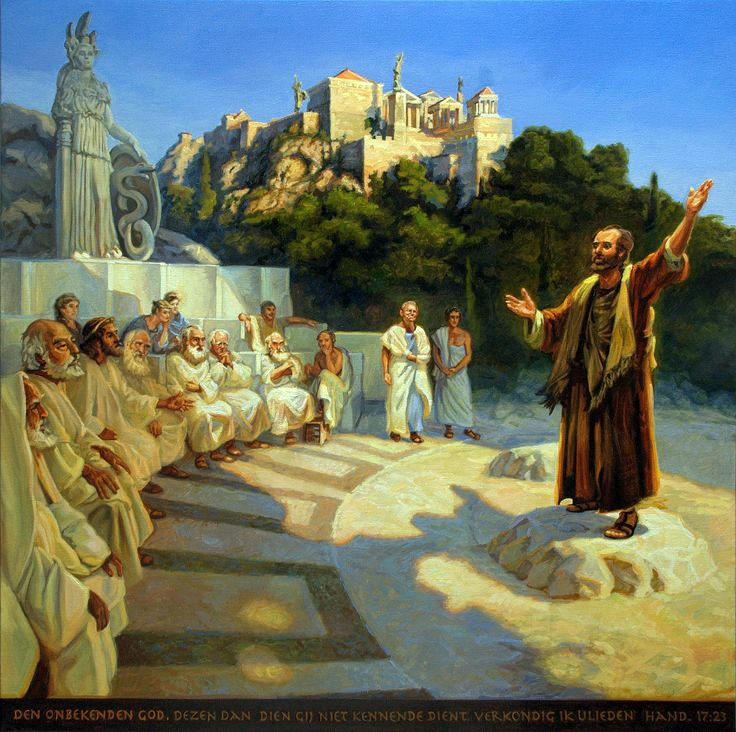

Если бы проповедь апостолов о воскресшем Христе не была чем-то принципиально новым, не знакомым их современникам, стали бы, к примеру, члены афинского Ареопага, имевшие в нём множество идолов различных богов со всей тогдашней ойкумены, приглашать апостола Павла, чтобы послушать его «новое», «странное» учение, а услышав его проповедь о воскресении Господа Иисуса Христа, отвергнуть его по причине невероятности (Деяния святых апостолов, глава 17, стихи 19-32). Значит эти люди прекрасно осознавали, что Воскресение Христа и «воскресение» Диониса, Гора, Митры или кого-то из иных богов события, не имеющие ничего общего.

В завершение нашего краткого обзора данной темы приведем еще один аргумент в пользу того, что вера апостолов была принципиально новым учением для своего времени. Апостол Павел в своём первом послании к христианам римского города в Греции – Коринфа – называет веру христиан о распятом и воскресшем Христе соблазном для иудеев (поскольку они не могли допустить мысли, что Мессия, которого они ждали как победителя, освободителя, земного царя, умер на кресте) и безумием для эллинов (поскольку для них было абсурдом вера в бога, который вместо того, чтобы победить врагов силой, свободной волей выбирает для себя крестную смерть). Это еще раз подчёркивает новизну и независимость учения апостолов Христовых от каких-либо заимствований тем более из языческих лжеучений.

Подробнее об этом читайте в статье «Воскресающие языческие божества и вера христиан».